咸陽渭城中學化學教研組暑期學習教科研成果

發(fā)布時間:2025-09-04 15:43:00 來源:

“AI賦能·思維引領:核心素養(yǎng)導向的化學教學創(chuàng)新與實踐”

學習第六屆中學化學思維課堂暨“核心素養(yǎng)教育”教學研究成果交流會感悟

咸陽渭城中學化學教研室

為深入貫徹新時代教育改革發(fā)展要求,推進核心素養(yǎng)導向的化學課堂教學創(chuàng)新,探索人工智能時代化學教育高質(zhì)量發(fā)展路徑,陜西師范大學出版總社《中學化學教學參考》編輯部于2025年7月24日至27日成功舉辦第六屆中學化學思維課堂暨“核心素養(yǎng)教育”教學研究成果交流會議。本次會議以“AI時代中學化學教育高質(zhì)量發(fā)展策略之探索”為主題,采用線上線下相結合的方式,吸引了全國化學教育專家、教研員及一線教師代表參會。

陜西咸陽渭城中學王青崗名師工作室是長期致力于化學思維課堂研究的專業(yè)團隊,部分成員全程參與本次盛會。工作室始終聚焦核心素養(yǎng)落地,在化學思維課堂構建、實驗教學創(chuàng)新、教學評價改革等方面取得了豐碩成果。工作室成員通過此次專題學習、案例研討、經(jīng)驗交流等方式,與全國同行深入探討AI技術賦能化學教學的新模式,并就思維課堂的實踐路徑進行了分享交流。

圖1為工作室參加培訓教師合影

圖2為工作室成員與王軍翔主編合影

開幕式由《中學化學教學參考》副主編郭曉晨主持。

圖4為昆明市第三中學教學副校長周躍佳在開幕式講話

周校長提出“走心、上心、舒心”的“三重心”教學理念,強調(diào)教學應從知識傳遞升華至思維培養(yǎng)和終身學習態(tài)度塑造。

圖5為陜西師范大學化學化工學院黨委書記高玲香在開幕式講話

高書記介紹學院在部屬師范院校中排名第二,化學作為優(yōu)勢學科發(fā)揮核心作用,秉持“西部紅燭”精神培養(yǎng)人才。學院堅持開放育人理念,致力于服務西部基礎教育發(fā)展。

王主編指出,本次會議聚焦AI時代化學教育高質(zhì)量發(fā)展,強調(diào)在提升AI應用能力的同時堅守教育本質(zhì)。教育的核心是培養(yǎng)“有文化、能傳承、會創(chuàng)造、有擔當”的人,AI時代需建立人機協(xié)作新模式(電腦處理信息、人腦構建意義),既應對知識爆炸挑戰(zhàn),又堅守思維培養(yǎng)與靈魂塑造的教育本真,推動教育強國建設。

主題報告1:從數(shù)字化到數(shù)智化:數(shù)智賦能教學創(chuàng)新設計與實踐

圖7為何聚厚(陜西師范大學教授,博士生導師)專題報告

何教授指出,隨著大語言模型等AI技術的快速發(fā)展,教育領域正經(jīng)歷深刻的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。《教育強國建設規(guī)劃綱要》強調(diào)要推動AI助力教育變革。雖然AI在教育科研領域潛力巨大,但仍面臨“幻覺”問題和安全挑戰(zhàn)等技術難題。當前AI教育應用呈現(xiàn)兩個層次:一是作為輔助工具提升教學效率,二是深度融合教學法構建智能教學新形態(tài)。數(shù)智化轉(zhuǎn)型的核心在于通過“數(shù)字化+智能化”重構教學形態(tài),實現(xiàn)從數(shù)字教學到數(shù)智賦能教學的演進。何教授通過作文評價案例,展示了AI如何從教師智慧出發(fā),通過深度融合數(shù)字資源與教學過程,最終實現(xiàn)數(shù)智賦能的智慧教學。

主題報告2:在學科育人實踐中發(fā)展學生的化學科學思維

圖8為畢華林(山東師范大學教授,博士生導師)專題報告

畢教授圍繞化學思維培養(yǎng)這一主題,從時代背景、理論內(nèi)涵到實踐路徑進行了系統(tǒng)闡述。在當前教育改革背景下,2017版高中化學課標和2022版義教課標明確將“宏觀辨識與微觀探析”“證據(jù)推理與模型認知”等作為核心素養(yǎng)目標,標志著教育正經(jīng)歷從知識本位向素養(yǎng)導向的根本轉(zhuǎn)變。在AI時代下,信息獲取已不再是主要挑戰(zhàn),培養(yǎng)學生的批判性思維和創(chuàng)造性思維能力顯得尤為重要,這直接關系到他們未來分析問題、解決問題的實際能力。

從理論層面來看,思維作為認識過程的高級階段,是通過語言和知識對事物本質(zhì)和規(guī)律的反映。化學思維具有獨特的學科特征,其核心在于“宏觀辨識與微觀探析”的認知方式。這種思維方式要求學生能夠建立“結構→性質(zhì)→用途”的邏輯鏈條,在面對宏觀現(xiàn)象時能夠聯(lián)想到其微觀本質(zhì)。畢教授強調(diào)“結構決定性質(zhì)”這一化學基本觀念的階段性培養(yǎng)策略:初中階段著重建立物質(zhì)組成與性質(zhì)的初步聯(lián)系;高中必修階段深化原子結構對性質(zhì)影響的理解;選修階段則要掌握化學鍵、官能團等微觀結構對性質(zhì)的決定作用,形成系統(tǒng)的化學思維框架。

在教學實施方面,畢教授主張將探究式教學與講授式教學有機結合。科學探究作為培養(yǎng)科學思維的重要路徑,其核心要素包括提出問題、形成假設、設計實驗等環(huán)節(jié)。講授式教學適合基礎性強、邏輯清晰的知識內(nèi)容,而探究式教學則更有利于激發(fā)學生的深度思維。這兩種教學方式各有所長,應像“登山”與“爬樓梯”一樣相輔相成。

畢教授提出了五項具體的教學建議:一是通過實驗和模型建構強化宏微結合的思維訓練;二是創(chuàng)設真實復雜的問題情境激發(fā)思維活動;三是借助實驗數(shù)據(jù)和模型構建培養(yǎng)學生的證據(jù)推理能力;四是運用虛擬實驗等現(xiàn)代技術手段提升微觀世界的可視化理解;五是建立形成性評價機制促進思維品質(zhì)的持續(xù)提升。這些建議為化學教師開展思維導向的教學實踐提供了清晰的操作路徑,對推動化學教育從知識傳授向素養(yǎng)培育轉(zhuǎn)型具有重要指導意義。

主題報告3:以大概念為錨點發(fā)展學生化學核心素養(yǎng)

圖9為白建娥(清華大學附屬中學化學教師,正高級教師,特級教師)專題報告

白老師在會上,針對一線教師關于"大概念"教學的三個核心困惑,結合28年教學經(jīng)驗,系統(tǒng)闡述了基于大概念的單元整體教學實施路徑。她首先澄清了大概念的本質(zhì)內(nèi)涵,是可遷移的化學觀念,通常表現(xiàn)為命題或觀點(如“結構決定性質(zhì)”),其教學價值在于幫助學生形成專家思維方式。大概念具有三重教學價值:一是統(tǒng)攝碎片化知識,構建學科知識結構;二是作為認知錨點,提升知識遷移能力;三是直指核心素養(yǎng),培養(yǎng)真實情境中的問題解決能力。

在提煉大概念的方法上,白老師提出“雙路徑”策略:自上而下路徑是通過解析課標和教材,從學科大概念逐級分解出次級大概念;自下而上路徑則是通過分析學生原有認知(宏觀、靜態(tài))與應達認知(微觀、動態(tài))之間的差距來生成大概念。她特別強調(diào)單元整體教學應該遵循“四連環(huán)”設計流程:目標設計→評價設計(前置)→任務與情境設計→反思與再提煉,其中評價任務要先于教學活動設計,確保教、學、評的一致性。

以高中“離子反應”單元為例,白老師整合兩個版本的教材資源,完整展示了大概念統(tǒng)領下的單元教學框架。該案例通過四個課時的教學設計,重點探討了電解質(zhì)電離、離子反應、離子方程式書寫及其應用等核心內(nèi)容,實現(xiàn)了深度思維的過程教學。案例亮點突出:一是低成本、高思維的實驗設計,僅用試管、導電率傳感器等常規(guī)器材就完成了深度探究;二是注重“三重對話”的教學互動,引導學生與實驗對話、與同伴對話、與學科本質(zhì)對話;三是采用可視化思維工具,通過結構化板書呈現(xiàn)“知識→方法→觀念”的認知階梯,幫助學生理解大概念。

最后,白老師總結了化學學科的核心大概念體系包括:物質(zhì)的組成、結構決定性質(zhì),性質(zhì)決定用途;化學反應是有條件的,遵循特定規(guī)律;化學反應具有方向性、限度與速率,且可以調(diào)控;物質(zhì)結構理論是基于實證建構的模型,具有可完善性;化學反應伴隨能量變化,可通過特定裝置實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)化等。這些大概念作為發(fā)展化學核心素養(yǎng)的“錨點”為教師在課堂教學中落實核心素養(yǎng)培養(yǎng)提供了清晰的理論框架和實踐指引。整個報告既有理論高度,又具實踐操作性,為一線教師開展大概念教學提供了可借鑒的范例。

主題報告4:化學“學科實踐”的資源開發(fā)與教學應用

圖10為沈艷華(昆明市第三中學教科室主任,正高級教師)專題報告

沈老師在會議上圍繞“化學學科實踐的資源開發(fā)與教學應用研究”進行了深入分享。會議聚焦化學學科實踐的理論溯源、資源開發(fā)和實踐意義三大關鍵環(huán)節(jié),系統(tǒng)構建了學科實踐教學的完整框架。從理論層面,沈老師首先梳理了學科實踐的發(fā)展脈絡,明確了學科、實踐及學科實踐的內(nèi)涵邊界,為教學實踐提供了理論支撐。在資源開發(fā)方面,重點展示了2019年人教版高中化學新教材“研究與實踐”欄目的育人價值,呈現(xiàn)了一線教師研發(fā)的百余個學科拓展小制作,以及《生化小制作》《與眾不同的化學》等配套書籍資源,這些資源將抽象的學科知識轉(zhuǎn)化為學生可感知、能操作的實踐活動,有效實現(xiàn)了“惰性知識”向“活性經(jīng)驗”的轉(zhuǎn)化。

沈老師深入闡釋了化學學科實踐的多元教育意義:在學習內(nèi)容上,打破了傳統(tǒng)“標準化”教學的局限,走向“個性化”實踐,教師可以靈活篩選素材整合教學,學生能夠自主選擇小制作進行居家實踐,實現(xiàn)跨學科融合;在學習方式上,從單一的“單項傳授”升級為“多維創(chuàng)生”,通過小制作活動驅(qū)動學生整合多學科知識,在真實情境中動手實操,切實落實“五育并舉”的教育理念;在學習關系上,突破了傳統(tǒng)師生互動的局限,延伸到更廣闊的“社會場域”,借助網(wǎng)絡微課、彩板印刷等素材,將小制作融入課后選修、社團活動、家庭實踐等多個場景,重塑了教與學的互動模式;在學習手段上,跨越了“區(qū)域孤島”的限制,通過《與眾不同的化學》網(wǎng)絡微課等資源的推廣運用,突破時空限制,打造了“無界學堂”的新型學習空間;在評價方式上踐行“多一把尺子”的理念,為學生創(chuàng)新發(fā)展拓寬了路徑。

沈老師的分享既有理論高度,又有實踐深度,為一線教師開展化學學科實踐教學提供了可資借鑒的寶貴經(jīng)驗。

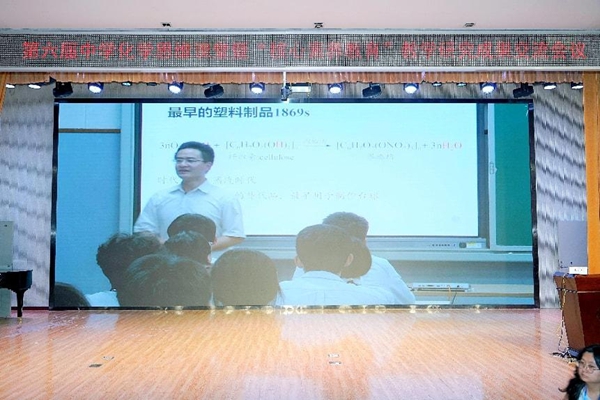

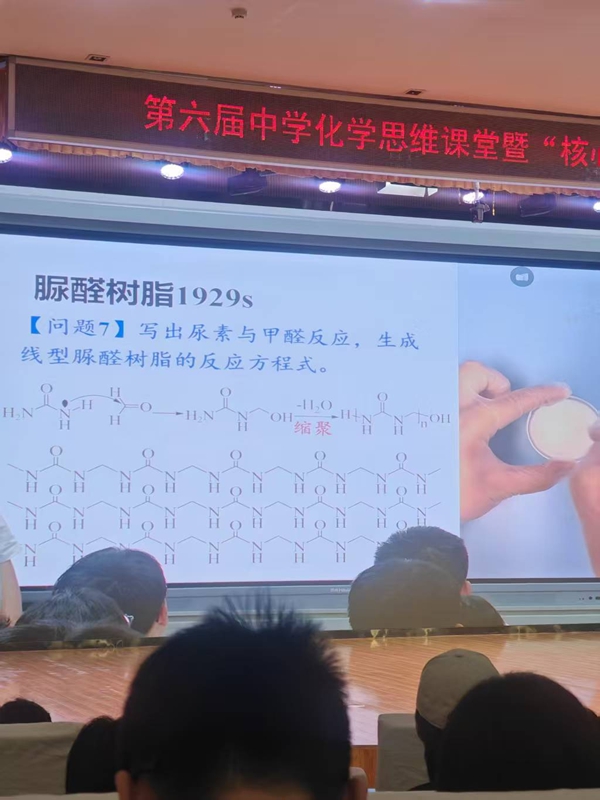

視頻課例及賞析

圖11為解慕宗(深圳市龍崗區(qū)華中師范大學龍崗附屬中學化學教師)授課視頻

圖12為夏昌偉(杭州市富陽區(qū)教育發(fā)展研究中心高中化學教研員)授課視頻

圖13為夏昌偉授課視頻

圖14為夏昌偉授課視頻

圖15為解慕宗說課過程

圖16為夏昌偉說課過程

圖17為白建娥評課過程

圖18為保志明(南京師范大學附屬中學化學教研組組長,正高級教師,特級教師)評課過程

圖19為保志明評課過程

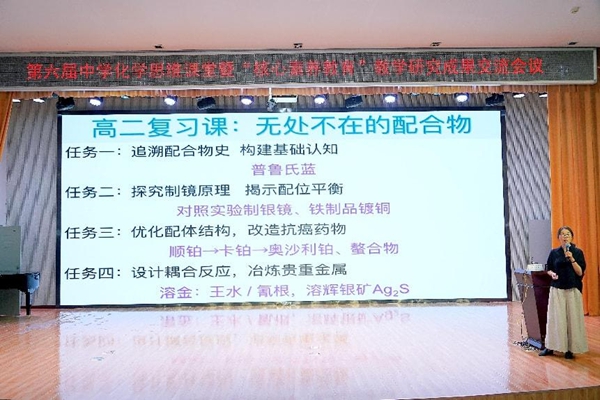

26日上午的會議中,兩節(jié)高質(zhì)量的化學示范課為參會教師提供了思維課堂的優(yōu)秀范例。解慕宗老師的《無處不在的配合物》采用任務驅(qū)動式教學,通過精心設計的四項學習任務,將配合物基礎知識與抗癌藥物研發(fā)等實際應用場景巧妙融合,實現(xiàn)了理論知識與實際應用的有機結合。夏昌偉老師的《百年塑料:酚醛樹脂的演進與發(fā)展》則以高分子材料發(fā)展史為主線,以學科理解為起點,通過酚醛樹脂落地主題概念“極性”完成課標要求。以問題解決評價知識的生成,形成變化觀的基本觀念。

白老師和保老師在評課環(huán)節(jié)中深入剖析了兩節(jié)課的教學特色,指出其共同體現(xiàn)了思維課堂的核心特質(zhì)。解老師的課程設計“熟悉中見意外”,通過非常規(guī)任務設置有效激發(fā)了學生的高階思維能力;夏老師的課程則注重引導學生用微觀結構解釋宏觀現(xiàn)象,著力培養(yǎng)學生的學科本質(zhì)理解能力。兩位專家一致強調(diào),優(yōu)質(zhì)的化學課堂應當兼具思維深度與學習趣味性,既要注重學科核心素養(yǎng)的培養(yǎng),又要激發(fā)學生的學習興趣。這兩節(jié)示范課在真實情境創(chuàng)設、學科思維培養(yǎng)和核心素養(yǎng)落地等方面形成了可操作、可推廣的實踐經(jīng)驗,特別是在如何將抽象化學知識與實際生活應用相結合、如何通過問題設計培養(yǎng)學生高階思維能力等方面提供了具體范例。這些經(jīng)驗對推進化學課堂教學改革、探索化學教育高質(zhì)量發(fā)展路徑具有重要的指導意義,為一線教師在核心素養(yǎng)導向下開展化學教學實踐提供了寶貴參考。

咸陽渭城中學王青崗老師(化學教師,正高級教師,特級教師)主持第5、6場報告。

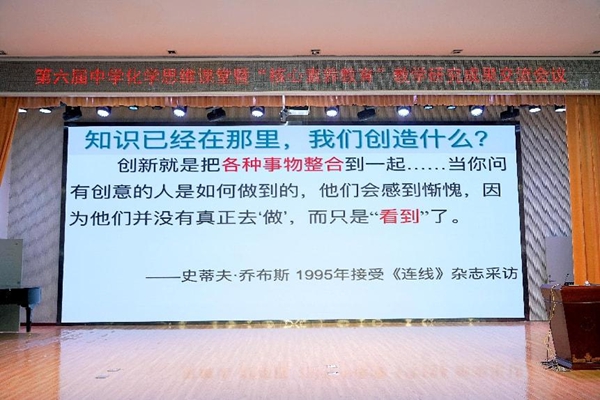

深圳外國語學校任圣穎老師在《人工智能時代化學知識的思維價值探取》報告中,通過三個典型案例深入探討了化學教學的思維培養(yǎng)路徑。首先以“H3O?簡寫為H?”為例,揭示化學符號背后的多義性思維價值;其次通過pH概念引入過程,剖析科學計量中的線性思維特征;最后以溶液稀釋平衡教學案例,闡釋化學教學中的空間哲學思考。報告指出,在AI時代,化學教學更應注重挖掘知識背后的思維價值:一是要關注科學符號的多義性特征,如H?的符號學意義;二是要理解科學計量中的思維取向,如pH對數(shù)值的選用體現(xiàn)人類線性思維偏好;三是要把握化學平衡教學中的空間哲學維度。任老師強調(diào),化學教育本質(zhì)是促進學生思維發(fā)展,而非簡單知識傳授。當前教學存在過度追求知識下放、情境創(chuàng)設等問題,建議回歸思維培養(yǎng)本位,通過建立知識間的"邏輯之真"聯(lián)系,將簡單知識轉(zhuǎn)化為思維發(fā)展載體。報告最后提出,優(yōu)質(zhì)化學教學應立足知識本體,在符號解析、概念建構和原理闡釋中培養(yǎng)學生的科學思維品質(zhì),為AI時代的化學教育提供了重要的方法論指導。

主題報告6:用創(chuàng)造性讓化學課堂更美好

保老師在第六屆中化參思維課堂教學研究成果交流會上,以《用創(chuàng)造性讓高中化學課堂更美好》為題,系統(tǒng)闡述了化學課堂轉(zhuǎn)型的實踐路徑。報告圍繞三個核心主題展開:首先,在“從書本到考卷”環(huán)節(jié),保老師通過鋁表面反應、共價鍵極性應用等典型案例,揭示如何搭建教材知識與高考應用的思維橋梁,強調(diào)教師應成為知識應用的“翻譯官”;其次,在“從記憶到理解”部分,創(chuàng)新提出“多場景穿透式教學法”,以化學反應方向性判據(jù)為例,開發(fā)“ΔG雙因素天平”教具,直觀呈現(xiàn)焓變與熵變的動態(tài)平衡,幫助學生突破機械記憶;最后,在“從理解到創(chuàng)新”模塊,通過有機物溶解性教學示范,展示如何引導學生從微觀機制推導宏觀現(xiàn)象,培養(yǎng)創(chuàng)新思維。

保老師提煉的“科學思維課堂三定律”為:知識連接即應用,強調(diào)打通教材與考題的“最后一納米”;深度理解即建模,通過多元場景構建認知網(wǎng)絡;創(chuàng)新思維即重構,在學科底層邏輯中培育創(chuàng)造力。整個報告以真實高考案例為切入點,將抽象理論轉(zhuǎn)化為可操作的教學策略,既解決了“學生只會刷題不會思考”的現(xiàn)實困境,又為培養(yǎng)創(chuàng)新思維提供了具體方法。保老師特別指出,優(yōu)質(zhì)化學課堂應實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變:從知識容器到思維孵化器,從記憶復述到邏輯推導,從應試訓練到創(chuàng)新應用。這些理念對推動核心素養(yǎng)導向的化學教學改革具有重要指導意義,為一線教師如何在新課標背景下開展思維課堂建設提供了寶貴經(jīng)驗。

圖24為工作室成員獲得的研修證書及獲獎證書

此次研修之旅猶如一場思想的洗禮,讓我們在專業(yè)成長的道路上又邁出了堅實的一步。通過專家們的傾囊相授,我們不僅收獲了化學思維培養(yǎng)的前沿理念,更深刻體悟到教育者的時代使命——在AI浪潮中既要勇立潮頭,更要守護教育本真。工作室全體成員將以此次學習為起點,將“大概念教學”“思維課堂”等理念轉(zhuǎn)化為教學實踐,從教學設計、課堂實施到專業(yè)發(fā)展三個維度持續(xù)發(fā)力。我們將秉持“以思維培養(yǎng)為核心,以學生發(fā)展為本”的教育信念,在日常教學中踐行專家們的寶貴建議,讓每一節(jié)化學課都成為啟迪思維的舞臺。教育之路任重道遠,我們始終保持學習的熱忱與創(chuàng)新的勇氣,定能在核心素養(yǎng)落地的征程中書寫屬于我們的教育篇章。